更新日:2023/11/30

目次

改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。これを受け、人手不足が深刻であると認められた12の分野において、外国人労働者の就労が可能となりました。

では、どうすれば企業が特定技能外国人を雇用することができるのか?本記事では、在留資格「特定技能」を企業が採用する上で必要なポイントについて解説していきます。

⑴ 新在留資格「特定技能」はなぜできた?

特定技能にて認められた12分野はこれまで単純労働とみなされ、原則として外国人労働者の従事は禁止されていました。

しかし少子高齢化に伴う働き手の不足が深刻化し、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、状況の改善には不十分であると判断された結果、外国人の就労を認める在留資格が創設されることになりました。

法務省が定めている特定技能外国人の受け入れに関する運用要領にも以下のように記されています。

第1章 在留資格「特定技能」創設の目的

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社 会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確 保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分 野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み を構築することが求められているものです。

( 引用:法務省 特定技能外国人受け入れに関する運用要領 )

⑵「特定技能1号」とは?

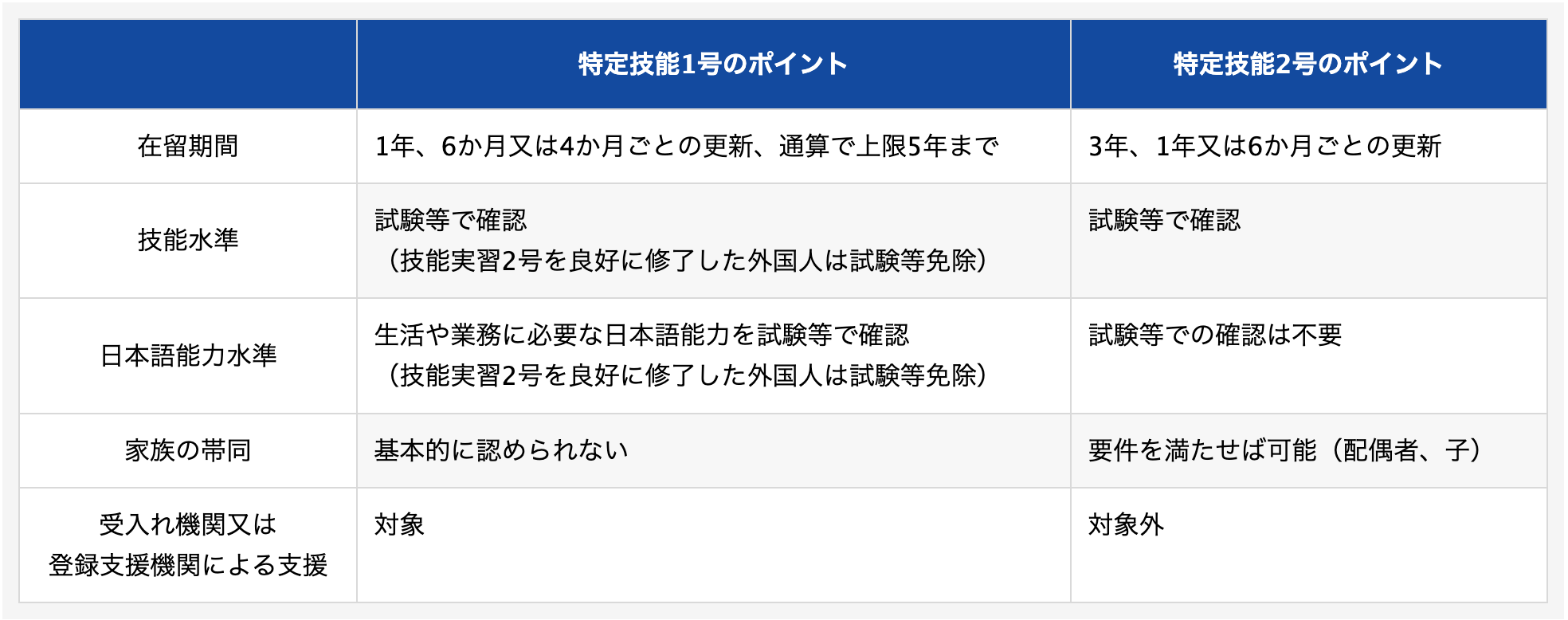

在留資格「特定技能」には、1号と2号の2種類の在留資格があります。

「特定技能1号」は、それぞれの分野ごとに課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格、または技能実習2号を良好に修了することで、該当分野に限り通算5年間までの就労が可能になる資格です。

これまでの就労資格との違いは、在留資格の認可に「学歴」や「母国における関連業務への従事経験」が不要とされていることです。また、特定技能1号では、基本的に家族帯同は認められていません。そして、外国人支援が必須です。過去2年間外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」への委託が必須です。

このように、受け入れる企業側に細かなルールが課せられる一方で、取得希望者(外国人人材)からすると、非常に敷居の低い資格となっています。

「技能実習」との違いは?

異なるポイントは、大きく3つあります。

① 制度の目的が大きく異なる

技能実習:「技術移転による国際貢献」

特定技能:「労働力の確保」

現状、技能実習制度が本来の目的から逸れてしまっている

実態はありますが、今後、労働力として技能実習生を

雇用することは難しくなってくるでしょう。

② 転職が可能

技能実習生は、原則として転職ができません。

一方で、特定技能外国人は同一分野内で転職が可能です。

そのため技能実習生よりも、特定技能外国人は、

より労使の関係性構築が重要になると考えられます。

技能実習:常勤職員の総数に応じた人数枠

特定技能:受け入れ人数に制限なし

※「介護」と「建設」分野を除く

一方で「特定技能1号」では、家族の帯同が認められていないという点は、「技能実習」と変わりありません。より詳細な違いにつきましては、下記の記事も合わせてご覧下さい。

⑶「特定技能2号」とは?

「特定技能2号」は、高い技術水準を持つ者に対して付与される在留資格となっており、「特定技能1号」資格保持者が移行できる在留資格です。ポイントは、大きく4つあります。

① 移行条件

特定技能1号修了者が、自動的に移行できるものではなく、

あくまで試験に合格し、高い技術水準を有していると認められれば、

特定技能1号の期間中であったとしても、資格変更が可能

② 在留期限の制限がない

在留期限が無期限になり、就労先がある限り日本に在留可能

10年間の日本在留が要件となる「永住権」を取得できる可能性がある

③ 家族の帯同が認められる

家族の帯同も認めら、特定技能外国人にとって

かなり魅力の高い在留資格となっております

④ 移行対象分野が限定されている

2023年現在では「建設」と「造船・船舶工業」の2分野のみ

介護分野においては、介護福祉士資格を有する人材が取得できる、

在留資格「介護」で在留が可能 となるため、特定技能2号での受け入れは行いません。

まとめとして、特定技能1号と2号の違いやポイントは、以下に記載されている通りです。

( 出典:JITCOホームページ 在留資格「特定技能」とは )

⑷「特定技能2号」の今後の見通し

特定技能2号は前述した通り、制度としては存在しているものの、認定事例はこれまでありませんでしたが、2022年4月に全国で初めて、岐阜県の中国籍男性が、建設分野の特定技能2号に認定されたことが発表されました。技能検定1級を取ったことや、建設キャリアアップシステムのシルバー判定取得、現場の責任者を務めたことなどが認められての2号認定がなされました。

( 参照:日本経済新聞 「特定技能2号」初認定 岐阜の中国籍男性、建設業で )

こういった事例は、今後少しずつ増えるのではないかと考えます。また、特定技能制度のスタートが2019年度であることから、「特定技能1号」の在留期限である5年に近づいてることからも、「特定技能2号」へ移行できる職種も増えていくのではないかと予想されています。実際に、2021年11月に法務大臣より、「特定技能2号」の対象分野を拡大する方向であると報道がなされました。

政府は24日、熟練外国人労働者として永住や家族帯同が認められる在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象を大幅に拡大し、2分野から11分野とする方針を自民党側に示した。現在の対象は建設と造船・舶用工業だけだが、農業や漁業、宿泊など9分野を追加。与党で検討し、了承されれば政府は6月の閣議決定を目指す。

( 出典:産経新聞 「特定技能2号」大幅拡大 熟練外国人の長期雇用に道 政府方針 )

上記の報道にもあるように、2023年4月24日に、既に認めれられている「建設」と「造船・船舶工業」を含めると「介護」以外の全ての職種で「特定技能2号」が認められました。

「介護」においては、他の在留資格にて長期就労可能なルートがあるため、実質12業種すべてで在留期限の定めなく、外国人人材の就労が認められました。

こういった政策の見通しからも、特定技能1号の在留期間上限である「5年」よりも長く働いてもらいたい場合に、特定技能1号から特定技能2号へ移行することを見据えた採用・人材育成を行うことが、ご検討頂けるようになりました。

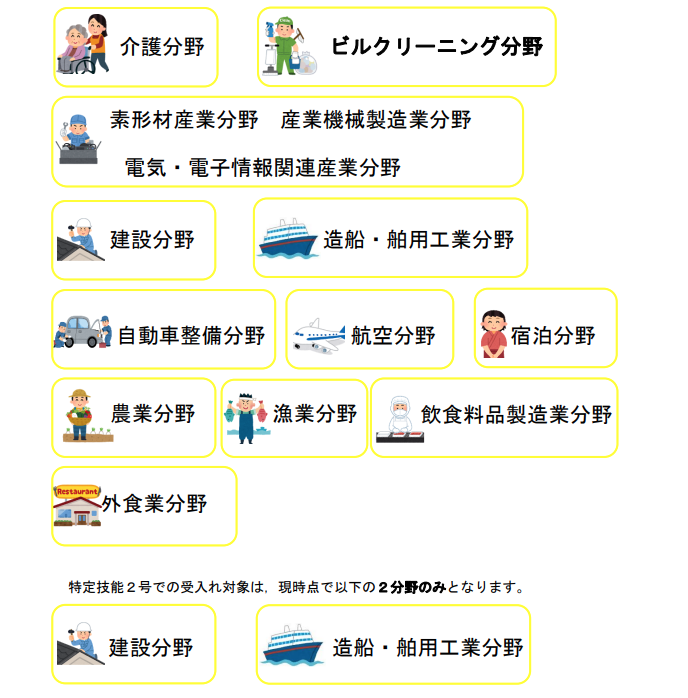

⑸ 特定技能外国人の「対象分野」は?

下記の図にまとめた12分野が対象となります。

分野によって、さらに細かく職種が定められています(建設分野の左官職種といった感じです)。

特定技能の対象となる12分野

( 出典:出入国管理局 特定技能ガイドブック(事業者の方へ))

① 介護

② ビルクリーニング

③ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

④ 建設

⑤ 造船・舶用工業

⑥ 自動車整備

⑦ 航空

⑧ 宿泊

⑨ 農業

⑩ 漁業

⑪ 飲食料品製造業

⑫ 外食業

現在12分野となっておりますが、各業界団体からの要望があった場合、対象分野・職種が追加される可能性があります。現在、追加が検討されている分野としては、「コンビニ」・「トラック運転手」・「廃棄物処理」の3分野が挙げられます。特に「コンビニ」業界に関しては、以前から提言が続いており、今後、分野・職種として追加される可能性は高いと思われます。

また、2022年5月に製造3分野が統一され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」になりました。特定技能製造3分野(素形材産業分野,産業機械製造業分野,電気電子情報関連産業分野)を統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とすることについて、2022年4月26日に閣議決定され、同年5月25日、関係省令等が施行されました。この変更に伴い、「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、産業機械を製造している事業所ふくめ、現行の製造3分野に該当する事業所においては「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として特定技能外国人の受け入れが可能となりました。

( 出典:JITCOホームページ 特定技能製造分野3分野の統合について )

この製造分野の統合に伴い、14分野から12分野へと変更となりました。

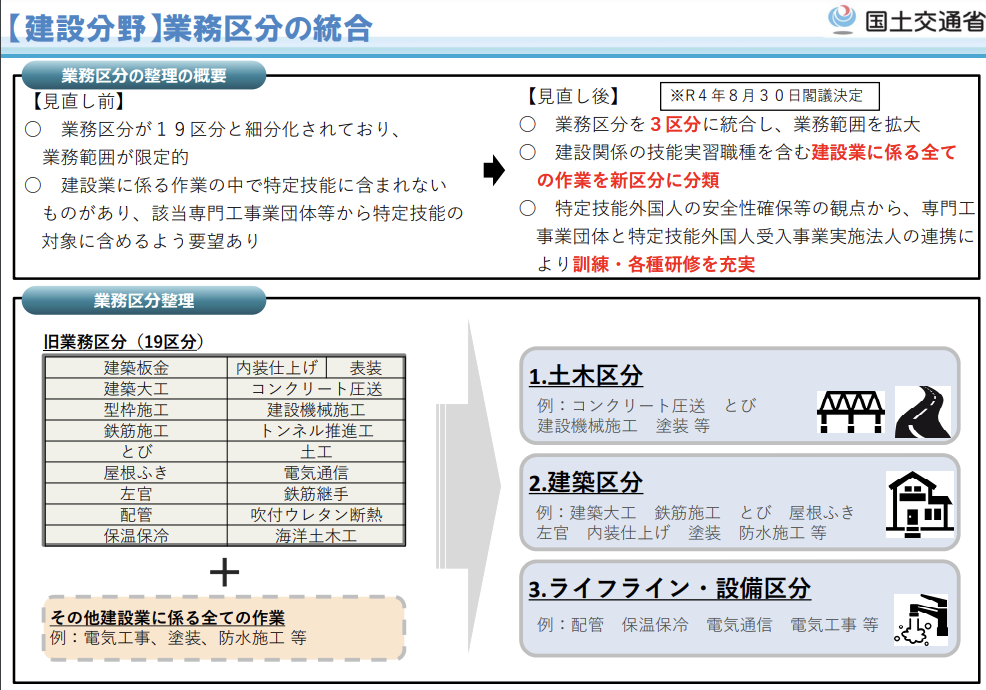

③建設

2022年8月30日より建設分野が19区分→3区分へ変更になりました。

特定技能の新区分

1. 土木

2. 建築

3. ライフライン・設備

※業務区分の詳細については下記資料をご参照ください。

※参考資料:「建設分野の特定技能に係る業務区分の再編について」

【区分変更によるメリット】

①限定的であった業務区分が見直され、幅広い業務区分で特定技能の受け入れが可能に。

②今まで技能実習しか無かった業務でも特定技能に移行可能になりました。

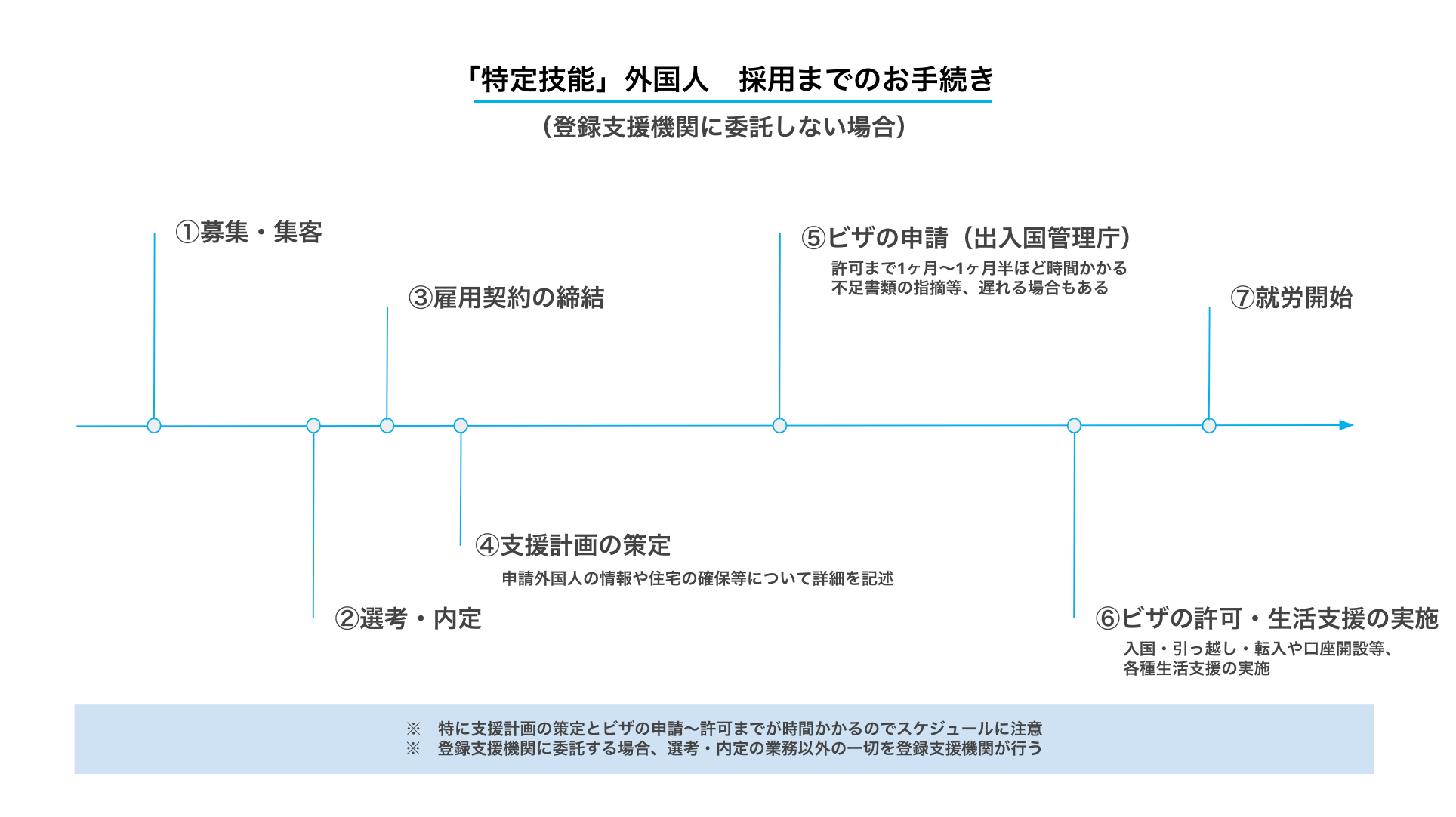

⑹ 特定技能外国人を「採用する流れ」は?

採用する流れに関しては、下記の通りです。

① 募集・集客

② 選考・内定

③ 雇用契約締結

④ 支援計画の策定( 1号特定技能外国人 )

⑤ ビザの申請・許可

⑥ 生活支援の実施

⑦ 就労開始

「支援計画の策定」と「ビザの申請」が必要であること以外に、日本人と特別な違いはありません。上記①~⑦の流れを登録支援機関に委託することも可能です。委託することにより、選考・内定以外の業務を登録支援機関が代行することになるので、工数を削減することが可能になります。

( 在留資格「特定技能」保持者の就労までの流れ©︎Lift.inc )

上記に加えて、分野別に対応が異なるケースがありますので、注意が必要です。

特に「建設分野」は、出入国管理局以外に、国土交通省から受け入れのための許認可を得る必要があり、その過程で『建設業許可の取得義務』や『給与条件の規定』などの制約が増えます。詳しくは下記の記事に詳細を取りまとめましたので、ご参照下さい。

▶︎ 特定技能外国人を採用するには?募集から在留資格申請まで4つのステップ

⑺ 特定技能外国人の「受け入れ企業(特定技能所属機関)」となるには?

「特定技能外国人」を受け入れる際に、受け入れ企業がまず最初に確認する点として、12分野に該当するかどうかが挙げられます。しかし、その他にも、下記のように受け入れ条件が課せられているので注意が必要です。

① 特定技能外国人との『 雇用契約 』が適正である

日本人と比較して、報酬が同等以上である必要があります。

また、各種手当や賞与も日本人と同様に特定技能外国人にも支払われているか等、

雇用契約に関しては、かなり細かく審査されます。

② 『 受け入れ企業 』が適当である

下記のような事項に該当する場合、受け入れができません。

・直近1年以内に非自発的離職者(解雇者)を出した

・直近5年以内に出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行った

・試用契約を結んでいた社員の本契約を拒否した

③ 特定技能外国人が『 理解できる言語 』で支援可能

受け入れ予定の「特定技能外国人」が理解できる言語で

支援可能な体制が確保されていることが必須です。

④ 特定技能外国人の『 支援計画 』が適当

「特定技能外国人」の受け入れ時、出入国在留管理庁へ提出する

特定技能外国人支援計画が適切かどうかが確認されます。

なお、③および④の支援体制については「登録支援機関」に委託することで条件を満たしたことになります。登録支援機関は、個人事業主でもなれる敷居が低い機関です。だからこそ、委託する前に母国語でサポートできるスタッフの人数や外国人材雇用に携わってきた期間などを確認することをお勧めします。

その他、受け入れ企業が事前に確認すべき項目については、下記の記事をあわせてご参照下さい。

▶︎ 特定技能1号外国人の受け入れ機関(所属機関)になるためには?企業が満たすべき基準をご紹介!

⑻ 特定技能外国人への「適正な支援」とは?

「特定技能外国人」への義務的支援項目としては、下記10項目が挙げられます。受け入れ企業は、自社で支援責任者と担当者を置き支援体制を整えるか、登録支援機関に委託をするかして「特定技能外国人」へ支援を行う責任があります。

国が定める10の義務的支援項目

① 事前ガイダンス

② 出入国する際の送迎

③ 住居確保・生活に必要な契約支援

④ 生活オリエンテーション

⑤ 公的手続等への同行

⑥ 日本語学習の機会の提供

⑦ 相談・苦情への対応

⑧ 日本人と交流促進

⑨ 転職支援

⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

支援項目に関するより詳細な情報に関しては、下記の記事もあわせてご確認下さい。

▶︎ 特定技能「登録支援機関」の見極め方 支援業務は内製化すべき?それとも外部委託するべき?

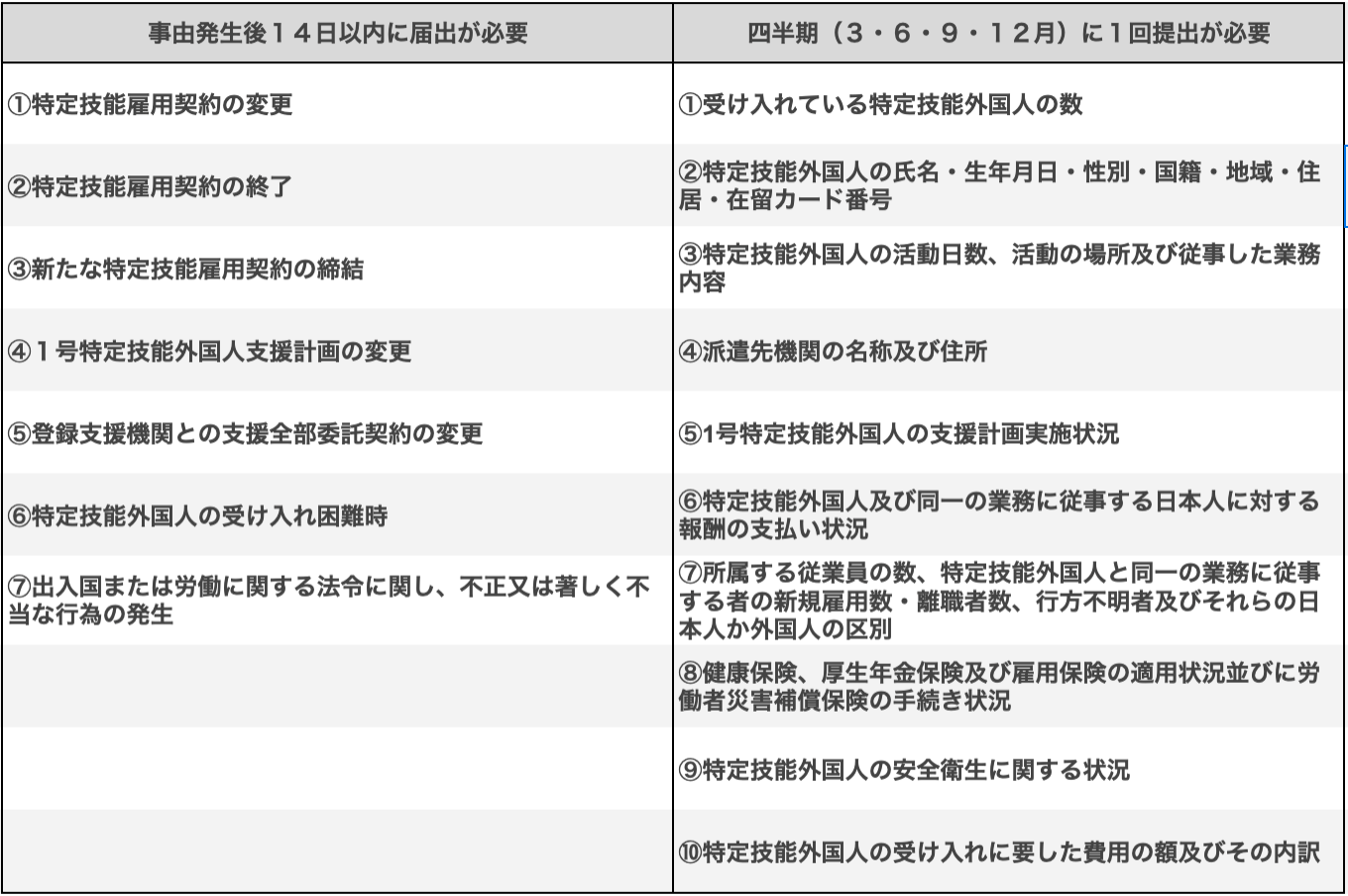

⑼「出入国在留管理局への届出」を忘れずに

「特定技能外国人」を受け入れた後にも、出入国在留管理局への各種届出もしっかりと行う必要があります(上記支援の「⑩ 定期的な面談の報告」も含みます)。

特に注意するべきなのが、定期的な面談の報告以外にも、「雇用条件の変更」や「受け入れた外国人が引っ越しをした場合」など、何かしら変更事項が発生した場合に、変更日から14日以内に出入国在留管理局へ届出をする必要がある点です。

届出期間内に届出をしないと罰金や過料等の制裁があり、在留資格審査にも影響が出ますので、下記の一覧表で内容をチェックしておきましょう。

(「特定技能外国人」出入国管理庁への届出一覧票 ©︎ Lift.inc )

⑽ 特定技能国人の「採用経路」は?

特定技能人材の募集・採用ルートは、大きく下記の4つに分類されます。

特定技能外国人の採用経路

① 技能実習生が特定技能へ移行

② 技能試験と日本語試験に合格し、特定技能へ移行

③ 現在海外にいる試験合格者・元技能実習生を新規採用

④ 現在日本にいる試験合格者・元技能実習生を新規採用

理想は①および②のように、既に自社と良好な関係を持っている外国が人引き続き特定技能として働いてもらうことです。しかし、「特定技能」は「技能実習」と違って転職が可能なため、元技能実習生がより待遇の良い会社を求めるのは防ぎがたいことを考えると、③および④のルートから採用する手法も重要になってくるでしょう。今後は受け入れ企業側で、どれだけ定着に向けた支援に投資できるかで「特定技能外国人」から選ばれる企業と選ばれない企業に二極化していくことは確実と言えます。

⑾ 特定技能外国人は「どの国でも」雇える?

では、どの国の人材であれば「特定技能」として採用することができるのか?

原則として在留資格「特定技能」は、どの国籍の外国人の方でも取得することは可能です。ただし例外として、改正出入国及び難民認定法違反による退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域、具体的にはイラン・イスラム共和国の方は「特定技能」の在留資格で来日することはできません。下記は、法務省発表の特定技能外国人の受け入れに関する運用要領からの引用です。

第4章 特定技能外国人に関する基準

◯ 入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について,自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域 の外国人の受入れは認められません。

【留意事項】

◯ 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは,告示で定める次の国・地域をいいます。

・ イラン・イスラム共和国( 出典:出入国在留管理庁(令和4年8月30日一部改正) 特定技能外国人の受け入れに関する運用要領 )

なぜ、このような制限が設けられたかというと、改正出入国管理および難民認定法違反により退去強制命令を下されるも、その引き渡しに母国が協力しないために、入管の収容施設に長期間に渡って収容されてしまうというケースが問題になっているからだと言われています。劣悪な環境で、長期間に渡って収容されることで、精神疾患を患った方や、講義のための食事拒否活動などが報道されていましたね。今後、情勢によっては出身国制限が拡大、縮小される可能性はあります。

また「特定技能外国人」を海外から新たに呼び寄せる場合(元技能実習生として、3年間良好に修了した者を除く)、日本が『技能に関する二国間の協力覚書』を結んでいる国であることが必要です。こちらの協力覚書を締結していない国では、分野別の「技能試験」が実施されていませんので注意が必要です。

現状を見る限り、「特定技能外国人」への移行ルートとしては技能実習生からの切り替えが大多数を占めていますので、最大の技能実習生送り出し国であるベトナムの比率が当面は高いと考えて良いでしょう。

⑿ 特定技能外国人の「受け入れ費用」は?

大きく以下の3つに分かれます。

① 特定技能人材の在留資格申請や支援に係る費用

② 特定技能人材の教育・紹介に係る費用

③ 海外現地からの呼び寄せの場合、送り出し機関に支払う費用

支援を自社で行う場合、①の支援に係る費用が発生しません。また、日本にいる技能実習生が切り替えで特定技能の資格を得た場合、②~③は発生しません。このように「どういった経路で採用するか」,「支援を外部に委託するか」などケースバイケースで変動しますので、詳しくは以下の記事も合わせてご参照下さい。

⒀「特定技能外国人」を派遣形態で雇うことはできる?

原則として派遣形態での雇用はできません。農業・漁業以外は、フルタイム、直接雇用のみ認められています。農業・漁業に関しては季節及び地域によって繁閑の差が激しいため、派遣形態での雇用が可能です。

自社で長期にわたり働いてくれる特定技能人材を、お探しの経営者様・採用担当者様は、弊社リフトにご相談下さい。

日本での実務経験のある、語学力も安心できる人材をご紹介いたします。

-

他にも外国人雇用・定着支援に役立つ資料を無料で公開しています!

.png?width=383&height=64&name=LP%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%20(1).png)